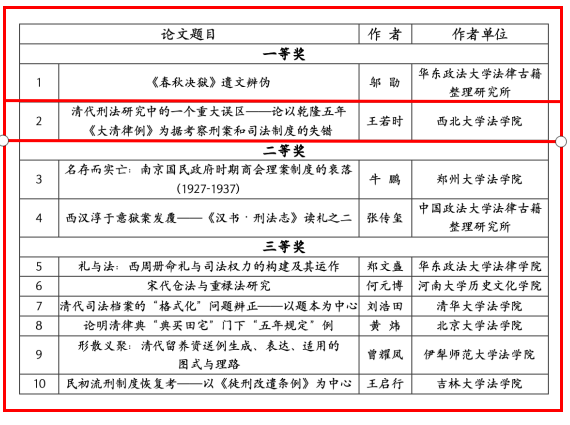

近日,学院王若时老师在“质疑成说,重述法史”征文评奖中荣获一等奖,所提交的论文为“清代刑法研究中的一个重大误区——论以乾隆五年《大清律例》为据考察刑案和司法制度的失错”。本次评奖采取双向匿名的方式,评出优秀论文一等奖作品2篇,二等奖作品2篇,三等奖作品6篇。

此文对于纠正清代刑法研究中的认识误区、正确阐述清中后期刑案和司法制度有重要学术价值,主要创新点有以下几个方面:

第一,认为清代刑法研究中存在“三个忽视”的缺陷。多年来,不少著述不加分析地以乾隆五年《大清律例》为据阐述清代中后期刑制,这种研究方法忽视律后附例纂修和行用的有效时限,忽视两次定期修例期间刑部通行条例的颁行,忽视刑案判决的基本原则,导致出现了许多失错。

第二,乾隆五年《大清律例》颁行后,刑部曾23次纂修律后附例。《大清律续纂条例》(以下简称《续纂条例》)、《大清律纂修条例》(以下简称《纂修条例》)是历次修例的结晶。作者历时几年,从国内外搜集散失的《续纂条例》《纂修条例》,并结合研究《大清会典事例》有关各次修例记载,对各次修例的程序、内容选编标准、《续纂条例》和《纂修条例》的编纂、律后附例的刊行作了比较扎实的论证。

第三,详细考察刑部23次修例后例文的变化,厘正史籍记载和前人的不实之论。《大清律例》各次纂修后,例文都有很大变化。乾隆三十二年前的五次续修,增加新例300余条。之后的18次修例,续纂新例893条,删、改、移例文1527条。经屡次修例,律后附例未变动者不足百分之十。

第四,首次考察了两次定期修例期间刑部通行条例的颁行,重新界定了“通行”的性质和功能,认为以“通行”方式发布的刑部新法令,多以单个官文的方式发至地方,供各级问刑衙门遵照执行,是《续纂条例》《纂修条例》之外的补充法,在弥补旧有律例规定的空白及平衡量刑方面意义重大。

第五,清代中后期刑事判决的基本原则是例优先于律,以改定新例为标准。大量清代判牍案例表明,这一时期多数刑案是以新例为依据判决的。认为只有把判牍案例与大清律文、《续纂条例》和《纂修条例》、刑部通行条例结合研究,才能够正确阐述清代中后期的刑事法律制度。

“质疑成说,重述法史”征文评奖是“杨一凡重述法史学术工程资助计划”资助的、旨在推动法史创新的学术活动。自2024年4月30日向学界发出公告后,截止2025年4月底,收到法学界、史学界学者参评论文50余篇。为了保证这次评奖活动有序、公正进行,由中国法律史学会东方法律文化分会、中国法律史学会法律古籍整理专业委员会、中国法律史学会儒学与法律文化分会、《世界社会科学》编辑部、《法律史评论》编辑部、重述法史学术工程资助计划办公室、华东政法大学法律史研究中心主要负责人,联合组成论文评奖组委会。组委会以随机双盲方式选聘若干正高职称学者,进行了为期一月的匿名评审。在匿名评审的基础上,组委会邀请若干正高职称的学者,组成论文评审委员会。这次论文评奖的主要标准是:(1)重大和疑难问题研究,对法史研究有学术引领作用;(2)有较多的创新之处;(3)论证扎实,没有硬伤。